今日の植物園

2025年7月8日(火)

白山高山植物園は、本日で閉園となります。

今年は開園期間の短縮にもかかわらず、4000人をこえるみなさんにご来園いただきました。

厚く御礼申し上げます。

なお、今年の早い閉園をご存じでない方もいらっしゃることに配慮し

予約制の入園を検討しています。詳細はこの後のホームページで。

2025年7月8日(火)

霧雲が少しずつ薄れて、山の端が見えてきました。

開園最終日の朝です。

花盛りのピークは過ぎましたが、季節は移ろいながら先へと続いてゆきます。

最後まで主役の座を守り続けたニッコウキスゲは、次第に残り花となってきました。

花の後は果実となり、8月にはたくさんの種子ができます。

2025年7月7日(月)

今年の開園も残すところあと2日となりました。

雪解けが遅かったため、花盛りの状態は続いています。

ニッコウキスゲは出足は遅れたものの、結果的には大開花、今も咲き続けています。

ホソバコオニユリなど、これから咲く花も。

閉園期間中の入園を希望される方も多いため、対応を検討中です。

2025年7月6日(日)

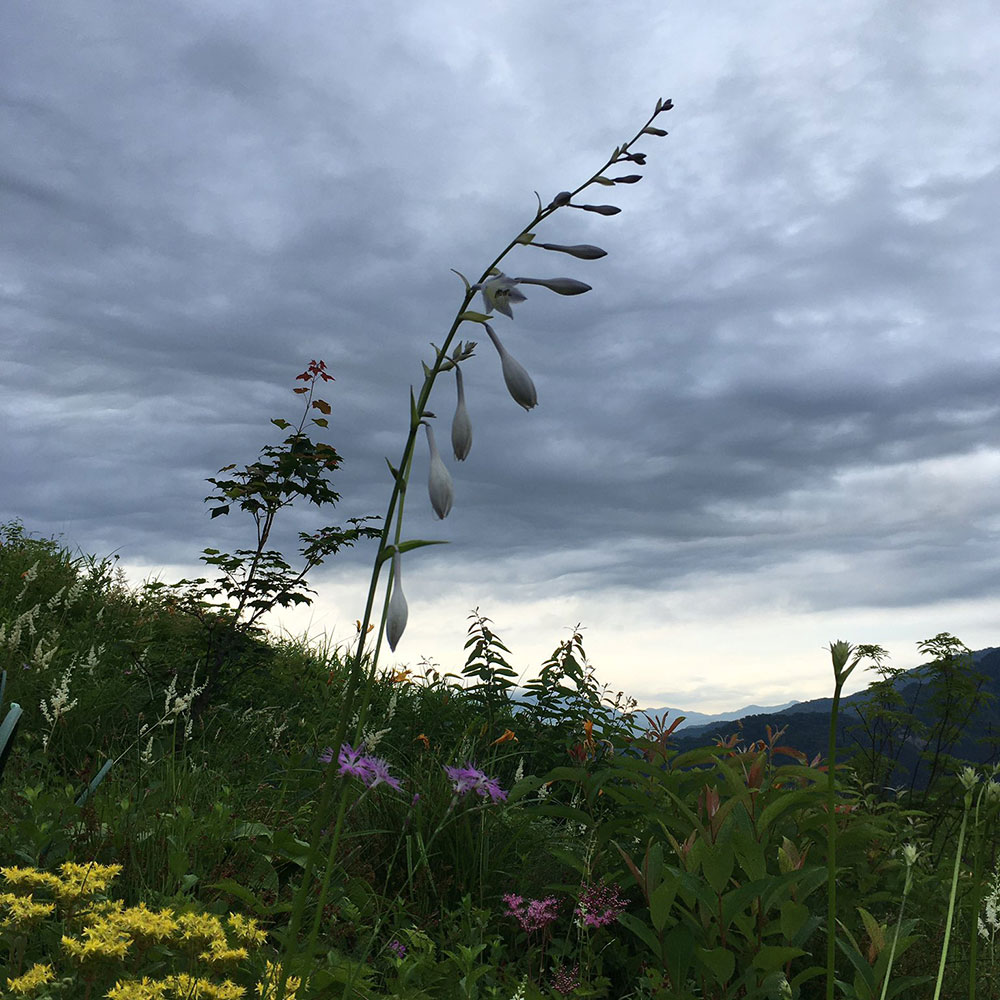

上空は厚い雲ですが、風は爽やかで過ごしやすい朝です。

オオバギボウシの花の茎が続いて見えてきました。

薄い黄緑の花はイワオウギ、ハイマツのそばに咲いています。

ミヤマオトコヨモギは高山の砂地にまあまあヨモギ類。

青白く寂しい葉はヤマオオウシノケグサ。 希少なイネ科の遺存種です。

2025年7月5日(土)

開園期間中、最後の週末です。

今朝はどんよりとした空の下、花たちは少し青みがかった色調に。

カキランが咲き始めました。自然繁殖して、ところどころに生えています。

薄いピンクはヨツバヒヨドリ。5個の花がかたまって1個の花のように見えます。

2本ずつ突き出すのは雌しべの柱頭。

2025年7月4日(金)

雨上がりの青空です。

昨日の激しい雨が染み込んで、ホタルブクロがガラスの傘に。

ササユリがまたもイノシシの餌食に!忌避剤をかけた株も。

昨夜は音響作戦を一晩やめてみたところ、いきなりの被害です。

猛獣の唸り声やイノシシの断末魔の叫び声に効果があったことが結果的に立証されました。

2025年7月3日(木)

蒸し暑い日が続いていますが、今朝の空気も湿気に満ちています。

みんな右向きなのはオカトラノオ。付近に自生しているものです。

タカネナデシコは花期が長く、花数が増えてきました。

白いモフモフはアサギリソウ。渓谷の断崖上に自生するヨモギ類。

手裏剣のような小花はキバナカワラマツバ。

2025年7月2日(水)

梅雨前線は姿を消したままですが、時季のせいか湿っぽい空模様です。

ハイマツは、枝先に今年の若い球果、一段下には昨年の球果。一年以上かかって熟します。

たくさんの白い小さな花はクロヅル。多雪地域にみられるツル性の植物です。

タカネマツムシソウが一輪開花。早速お客さんが。

2025年7月1日(火)

今朝は湿気の多い曇り空となっています。

ニッコウキスゲは盛りを過ぎ、シモツケソウの赤が増えてきました。

白山の亜高山帯の岩場に育つキリンソウは、小型で茎に赤みが出ます。

たくさんの細胞嚢穂をつけているのはエゾヒカゲノカズラ。

星形の花はスズサイコ、低地の乾いた草地に育つ。

2025年6月30日(月)

空高くには氷晶の雲、その奥には紺碧の宇宙。地上は今日も暑い一日となりそうです。

ハナチダケサシが花盛りとなってきました。

空の青さに負けない青色はヤマアジサイ。エゾアジサイとの中間のような、北陸地方に多い型です。

純白のセンジュガンピは頂上右側のネットの外に一株咲いています。

2025年6月29日(日)

真夏の抜けるような青空になりました。今日も日中は暑くなりそうです。

ニッコウキスゲは満開状態がまだ続いています。シモツケソウも続々と咲いてきました。

ヤマオダマキは池のそばで咲き始め。

純白のササユリは、お花畑への直登コース沿いに咲いています。

2025年6月28日(土)

雲間から青空が顔を見せています。梅雨もどこかへ行ってしまい、清々しい朝です。

シモツケソウの花数が増えてきて、お花畑も彩りがにぎやかに。

ササユリの見頃はこの週末まで。中には濃色のもあります。

昨日、園内のササユリが10株あまりイノシシにやられたため、忌避剤をまきました。

2025年6月27日(金)

今朝は曇っていますが、涼しく過ごしやすい気温です。

たくさんの雄しべをぶら下げているのはアキカラマツの高山型のコカラマツ。小型で、花柄が細長く伸長するのが特徴です。

白い花のホタルブクロは白山の亜高山帯に生育する矮性型です。

不思議な姿の花はハクサンサイコ、セリ科の植物。

2025年6月26日(木)

今朝は時折の陽射しもありますが、寒冷前線の通過に伴い突然の嵐の予報となっています。

風にゆられて花粉をとばすのはヒゲノガリヤス。低山の岩場から高山の草原まで生育しています。

レモンイエローの五弁花はイワキンバイ。

ヤマトキソウはトキソウよりひと回り小ぶりなランの仲間です。

2025年6月25日(水)

小雨が降ったり止んだりの朝です。少しずつ回復傾向にはあるようです。

ササユリは満開を迎えています。このところはイノシシ被害も減り、自然繁殖で株数が増えてきました。

上のテント近くの作業道沿いにも拡がってきました。

オオハナウドが一株開花。おしゃれな花。

2025年6月24日(火)

今朝の白山は厚い雲の中。天気は小康状態ですが、雨具は準備した方がよさそうです。

純白のオニシモツケが咲き始めました。

紅紫色の花はシモツケソウ。白山ではこのような濃色の個体が多くみられます。

よく見ると、つぼみは宇宙人の顔のよう?

モリアオガエルの産卵が活発になってきました。

2025年6月23日(月)

梅雨空がもどってきました。今朝から断続的に強い降りとなっています。

泥水の流れこんだ水たまりに泳ぐのはヤマアカガエルのおたまじゃくし。雪解け直後に産卵するカエルです。

モリアオガエルを狙って木に登っているのはシマヘビ。

幸いカエルたちは産卵を終えていなくなっていました。

2025年6月22日(日)

今朝は南よりの湿った風、天気はゆっくりと下り坂のようです。

満開のニッコウキスゲの黄色に、白やピンクの彩りが加わってきました。

開花が遅れていたシモツケソウがようやく咲き始め。

イブキジャコウソウも花数が増えてきました。

食虫植物のモウセンゴケは、粘液で小さな虫を捕らえます。

2025年6月21日(土)

梅雨の中休みは終わりに近づき、上空に少しずつ雲が戻ってきました。

ニッコウキスゲはほぼ満開の状態に。見頃は月末まで続きそうです。

開花期間の長いハクサンフウロは、次々と新しい花を咲かせつづけています。

果実の熟したオキナグサは、晴れた日の風に乗せて種子を遠くまで飛ばします。

2025年6月20日(金)

今朝は雲ひとつない青空です。ニッコウキスゲは八分咲きくらいに、ササユリも続々と開花しはじめました。

花弁の先が細裂するタカネナデシコは咲き始め。塔のようなクガイソウも、花序の最下の花から開き始めました。

キンバイソウはシナノキンバイに似た希少種で、一輪だけ咲いています。

2025年6月19日(木)②

今日は梅雨の合間の青空がひろがり、残雪の白山もきれいに見えています。お客さんの数も多くにぎやか。

受付ではニホンミツバチの蜂蜜などのお土産も販売中。

ササユリが咲き始めました。この後、一週間くらいが見頃となります。

2025年6月19日(木)①

今日も暑い一日となりそうです。お花畑までの登り道は木陰を通るので、植物を観察しながらゆっくりと歩きましょう。

薄い青はコアジサイ、今が満開です。朝日に輝くのはヤマモミジ。白いベルのようなアカモノの花。キノコのような姿はギンリョウソウ、葉緑素を持たない腐生植物です。

2025年6月18日(水)

今日も猛暑の予報、暑さ対策は万全に。お花畑入り口の黄色のじゅうたんは、ニッコウキスゲよりずっと小さなハナニガナ。低地から高山まである多型的な種類で、付近に自生しています。

白い小さな花をびっしりとつけているのはタンナサワフタギ。送迎車乗場で飲料販売始めたので、ご利用下さい。

2025年6月17日(火)

梅雨も中休みとなり、朝から夏のような雲の間に青空が顔をのぞかせています。タカネバラは大開花が数日間続きましたが、次第につぼみもなくなり、今日あたりが見納め。

白い小さな花はオンタデ、そばの花に似た五弁花です。赤紫の花はシモツケ、多数の雄しべが湧き出すように伸びてきます。

2025年6月16日(月)

先程まで降り続いていた雨は上がり、向かいの山もくっきりと見えてきました。ツアーのお客さんは幸運でした。

ミヤマカラマツの花が咲き始めました。花火のよう拡がっているのは雄しべで、付け根に5枚の小さな萼片があります。

黄色の小さな花はコナスビ。

2025年6月15日(日)

昨日から降り続いた雨は、少しずつ小降りになってきました。天気は回復傾向のようですが、雨具はご用意を。

ニッコウキスゲは五分咲きくらいになってきました。薄いクリーム色のヤマブキショウマも咲き始めています。

タカネバラは最盛期に。この後、数日の間が見頃です。

2025年6月14日(土)

今朝の白山の上には厚い雲、天気は下り坂のようです。ご来園には雨具のご用意を。

白い小さな四弁花はタカネミズキ。低木性のミズキで、背丈より低く花が咲きます。その陰にはヤグルマソウの花も。

鮮やかな赤はヤマツツジ、園内や周辺に自生しています。

2025年6月13日(金)

今朝は薄曇りながら白山はくっきりと見えています。ニッコウキスゲは四分咲きくらいに。

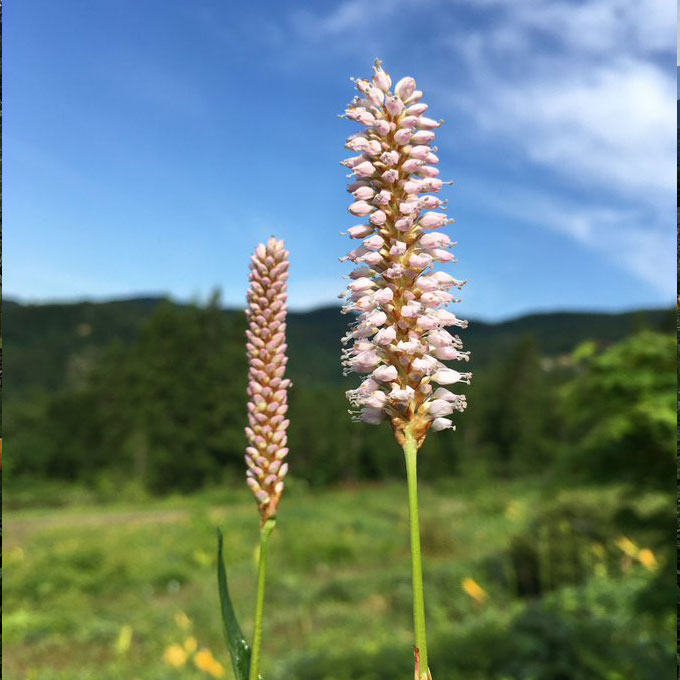

うすいピンクや白のイブキトラノオが見頃となってきました。よく似たムカゴトラノオはずっと小ぶりで、花が無性芽となって繁殖します。

いちごの原種の一つ、ノウゴウイチゴが真っ赤な実をつけ始めました。

2025年6月12日(木)

雨上がりの青空がひろがってきました。今日は好天が期待できそう。

純白のヒメウツギが見頃です。ウツギより少し早く咲きます。

白山ではごく限られた場所でしか見られないタカネバラが咲き始めました。

例年より10日くらい遅れての開花で、来週にかけて見頃が続きそうです。

2025年6月11日(水)

北陸地方も梅雨入りが発表されました。今朝はしとしとと小雨が降り続いています。

この時期、花とともに大人気となるのがモリアオガエルの産卵です。

今年は開園直前に、卵嚢がイノシシに食われて全滅するという珍事件がありましたが、圧倒的な数のカエルたちにより、すぐに元どおりになりました。

2025年6月10日(火)

北今日はあいにくの雨模様。ニッコウキスゲの色は、こんな日の方がより濃く鮮やかに感じられます。

ナナカマドは今が花盛り。よく見ると、雄しべの数がものすごい。

ハクサンタイゲキは中央部に雄花、取り巻くように雌花があります。

雌花の苞葉は、花後は葉と同様に光合成をして果実を育てます。

2025年6月9日(月)

白山高山植物園は本日いよいよ開園です。

上空に薄い雲はあるものの、青空がひろがっています。

ニッコウキスゲは目覚めが遅かったせいで、まだ二分咲きくらい。

ハクサンフウロも早いものが咲き始めたところです。

2025年6月8日(日)

白山高山植物園はいよいよ明日開園です。

雪解けが遅かったため、開花もスロースタートとなっていますが、ニッコウキスゲの花数も日に日に増えてきました。

今年は駐車場が使用できないため、温室前から無料送迎バスをご利用いただくことになります。

詳しくは >>こちら をご確認ください。